Les chiffres ne mentent pas : chaque année, des paniers entiers de champignons finissent à la poubelle à cause d’une identification bancale. Un paradoxe, alors que les chanterelles en tube n’ont jamais été aussi accessibles à qui se donne la peine de bien les connaître. Pourtant, la vieille rivalité avec la girolle continue d’alimenter les débats sur les marchés, dans les assiettes et jusque dans les sous-bois. Certains cueilleurs chevronnés boudent encore la chanterelle en tube, la jugeant peu intéressante, alors qu’elle regorge de surprises en cuisine… et qu’elle se prête à la culture plus facilement qu’on ne l’imagine. Il est temps de redonner à ce champignon la place qu’il mérite.

Chanterelles en tube et girolles : comprendre les différences essentielles

Les ressemblances trompent facilement, même les amateurs avertis. Pourtant, la chanterelle en tube et la girolle ne jouent pas dans la même cour : la première, Craterellus tubaeformis, appartient aux Craterellaceae, la seconde, Cantharellus cibarius, aux Cantharellaceae. Deux familles, deux histoires, deux manières de s’intégrer dans l’écosystème forestier.

Pour y voir plus clair, il faut s’attarder sur les détails. La chanterelle en tube arbore un chapeau brun-ocre, creusé comme un entonnoir, qui se prolonge par un pied long, creux, d’un jaune éclatant à la base. Face à elle, la girolle expose fièrement un chapeau jaune doré, charnu, souvent en forme de trompette, et surtout, un pied plein, robuste. Sous le chapeau, le verdict tombe : la chanterelle présente des plis fins et ramifiés, là où la girolle affiche des plis épais, moins réguliers.

Le monde des champignons ne manque pas de variations. On croise aussi la chanterelle jaune (Craterellus lutescens) ou la chanterelle grise (Craterellus cinereus), chacune avec ses nuances de couleur et de texture. Si des ressemblances subsistent, la différence saute aux yeux dès que l’on compare la souplesse de la chair, la couleur du pied ou la manière dont le chapeau se creuse.

Identifier la bonne espèce ne relève pas du simple plaisir du collectionneur. Une erreur peut coûter cher, certaines espèces toxiques se glissant volontiers dans la confusion. Affûter son regard, c’est gagner en sérénité et profiter pleinement des saveurs forestières sans y laisser sa tranquillité.

Comment reconnaître une chanterelle en tube sans se tromper ?

Distinguer la chanterelle en tube n’est pas toujours un jeu d’enfant, tant elle partage ses traits avec d’autres champignons. Pour ne pas se tromper, il faut s’arrêter sur quelques signes sûrs : le chapeau brun-ocre, souvent irrégulier, forme un entonnoir souple, jamais cassant sous les doigts. Parfois, des reflets plus sombres viennent ajouter à sa discrétion.

Le pied, long, creux et jaune vif à la base, contraste avec le dessus plus sombre. Sous le chapeau, observez de près les plis fins, fourchus, de teinte grisée ou beige. C’est là que la différence se joue avec la fausse girolle (Hygrophoropsis aurantiaca), qui présente des lames orangées et un pied plein. Quant à l’odeur, elle reste très discrète, rappelant la mousse humide, loin des parfums puissants d’anis ou de fruits.

Attention aux espèces à éviter, car plusieurs champignons toxiques se glissent dans la liste des sosies. Pour mieux s’y retrouver, voici les critères à examiner de près :

- Chapeau : brun-ocre, creusé, souple

- Pied : jaune vif à la base, creux

- Plis : fins, fourchus, gris-beige

- Odeur : légère, forestière

La prudence reste de mise : quand le doute s’installe, un guide spécialisé ou un mycologue chevronné saura trancher. N’hésitez jamais à demander conseil, surtout si l’espèce ne vous est pas familière.

La culture des chanterelles en tube : mythe ou réalité accessible ?

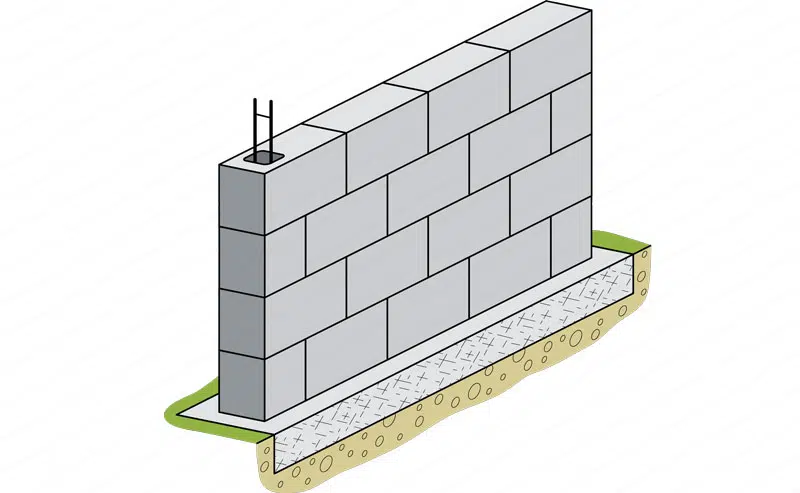

Faire pousser des chanterelles en tube : voilà un rêve qui titille bien des amateurs. Mais la réalité impose ses limites. Ce champignon pousse en symbiose avec les arbres, une véritable alliance, invisible à l’œil nu, entre le mycélium et les racines de l’épicéa, du hêtre ou du pin sylvestre. Sans cet équilibre, rien ne germe.

Les tentatives de reproduction en laboratoire ou en culture industrielle se sont toutes heurtées à la même barrière : impossible de forcer la nature. Pour espérer voir apparaître des chanterelles en tube hors de leur forêt natale, il faut réunir plusieurs conditions, et aucune n’offre de garantie :

- Mycorhize : relation étroite entre racines d’arbre et mycélium

- Arbre hôte : épicéa, hêtre, pin sylvestre

- Sol : humide, riche, non perturbé

En pratique, semer du mycélium à la volée ne suffit pas. La symbiose met des années à s’installer, demande de la patience et une attention constante à l’environnement. Feuilles mortes, mousses, équilibre du sol : chaque détail joue son rôle. C’est pourquoi la culture des chanterelles en tube reste le terrain de jeu de quelques passionnés, bien plus que celui de l’agriculture intensive. Pour la grande majorité, la cueillette en forêt demeure la voie royale.

Pratiquer la cueillette en toute sécurité : conseils et bonnes pratiques

Retrouver la chanterelle en tube demande un œil attentif, surtout dans les forêts de conifères ou de feuillus, entre la mousse et la litière de feuilles. Les plus beaux spécimens apparaissent d’octobre à décembre, particulièrement après une pluie de quinze ou vingt millimètres qui réveille le sol. Le gel ne l’effraie pas : elle supporte sans plier, fidèle au rendez-vous de fin d’automne.

Pour augmenter vos chances, repérez les groupes qui trahissent sa présence : là, un chapeau brun-orangé, ici un pied fin et creux. Mais gardez en tête que la ressemblance avec la fausse girolle (Hygrophoropsis aurantiaca) ou la léotie lubrique complique la tâche. Pour éviter les erreurs, tournez-vous vers des guides spécialisés reconnus : la Société mycologique de France, Régis Marcon ou MycoFrance sont des références solides à consulter avant de remplir son panier.

Récolter, c’est aussi respecter le milieu forestier. Coupez le pied proprement, laissez sur place les jeunes pousses et les spécimens abîmés. Un panier aéré préservera vos champignons, alors qu’un sac plastique accélérera la fermentation et gâchera la récolte. En cas de doute, ne prenez aucun risque : un appel au centre antipoison peut éviter bien des ennuis.

Côté conservation, plusieurs solutions s’offrent à vous : séchage, congélation ou simple sac en papier au frais. La chanterelle en tube se prête à mille recettes : poêlée, risotto, sauce… Elle joue aussi la carte de l’alliance avec la girolle ou le pied-de-mouton pour des plats riches en saveurs.

Dans les forêts humides, au détour d’un tapis de mousse, c’est parfois l’inattendu qui vous attend. Savoir reconnaître la chanterelle en tube, c’est ouvrir la porte à une autre façon de voir la cueillette : plus attentive, plus sûre, et surtout plus gourmande. À chacun de saisir sa chance, là où la nature le permet.