Un mur trop proche, une fenêtre trop indiscrète : il suffit parfois d’un simple projet pour voir la cordialité tourner court entre voisins. Derrière l’apparente neutralité des mètres, la distance qui sépare deux maisons devient alors le théâtre de compromis, de crispations ou de grandes espérances immobilières.

Le droit, loin d’être une affaire secondaire, trace des frontières invisibles mais bien concrètes. Un chantier mal anticipé et le rêve d’agrandissement vire au cauchemar juridique, parfois même à la guerre froide entre riverains. Où s’arrête la liberté de bâtir, où commence la règle commune ? Ces quelques mètres, qu’on croit souvent accessoires, dessinent en réalité la frontière entre entente cordiale et querelle de voisinage.

Pourquoi la distance entre deux maisons fait débat en France

À chaque projet de construction, la distance entre deux maisons surgit comme un enjeu décisif. Dans les villes en pleine densification, préserver un peu d’intimité relève du défi. Le droit de bâtir sur son propre terrain se heurte à la réalité : la limite séparative et le carcan du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan d’occupation des sols (POS) imposent leur tempo.

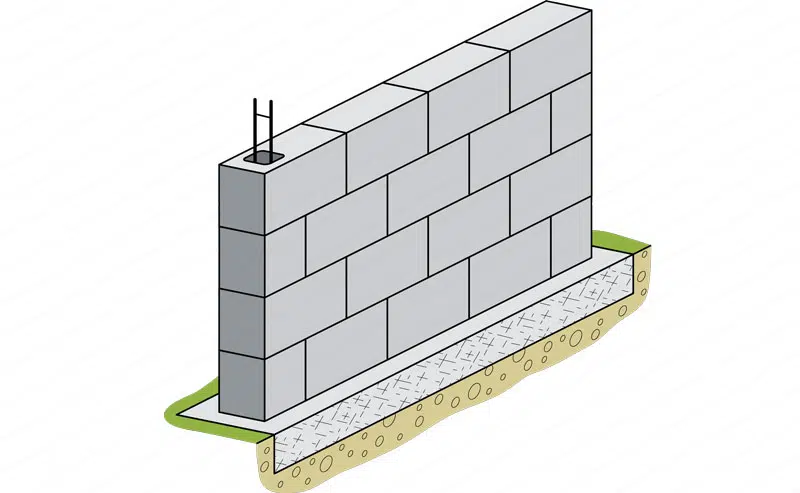

Souvent, la construction peut épouser la limite séparative, à condition que le PLU ou le POS le permette. Si aucune règle locale ne s’applique, la loi tranche : il faut ménager 3 mètres entre la maison et la limite séparative (article R. 111-19 du Code de l’urbanisme). Cette distance se mesure horizontalement, du mur extérieur jusqu’à la ligne qui sépare deux propriétés.

Mais tout dépend du contexte :

- En zone urbaine, la compacité du bâti pousse parfois le PLU à tolérer des écarts plus réduits. Les règles peuvent y être taillées sur mesure.

- En zone hors agglomération, la distance grimpe : 6 mètres à prévoir entre deux habitations si aucune n’est en limite, ou 3 mètres lorsque la construction colle déjà à la frontière.

- Proche d’un fleuve ou en zone fluviale, des restrictions supplémentaires protègent les berges et limitent les risques d’inondation.

Bien plus qu’un détail technique, la distance entre deux constructions conditionne l’harmonie du quartier, préserve l’intimité et anticipe les évolutions futures. Un mètre de trop ou de moins, et c’est tout un équilibre qui vacille.

Quelles obligations légales encadrent l’espacement entre habitations ?

Respecter les distances légales entre deux maisons, c’est naviguer entre textes nationaux, Code de l’urbanisme, Code civil et réalités du terrain retranscrites dans le PLU ou le POS. Tout commence avec la limite séparative, repérée sur le cadastre et parfois matérialisée par un mur de clôture ou un mur mitoyen (celui-ci suppose l’accord des deux parties).

L’article R. 111-19 du Code de l’urbanisme fixe, sauf indication locale contraire, une distance minimale de 3 mètres entre une construction et la limite de propriété. Mais le PLU ou le POS peut serrer ou desserrer la contrainte, selon la physionomie du quartier ou la densité des lieux.

| Type de zone | Distance minimale |

|---|---|

| Zone urbaine (avec PLU) | Variables selon PLU / POS |

| Hors agglomération (sans PLU) | 3 m (si en limite), 6 m sinon |

Autre règle à ne pas négliger : la servitude de vue. L’article 678 du Code civil impose un retrait de 1,90 mètre pour une vue directe sur la propriété voisine, et 0,60 mètre pour une vue oblique. La hauteur des murs de clôture, elle, varie : 2,60 m en commune de moins de 50 000 habitants, 3,20 m au-delà.

- Avant tout projet, déclaration préalable ou permis de construire sont obligatoires. Le plan de masse doit faire figurer chaque distance réglementaire.

- Un détour par la mairie s’impose : seul le document d’urbanisme local dicte les règles qui s’appliquent à votre parcelle.

Zoom sur les exceptions et cas particuliers selon les situations

Dérogations et règles spécifiques : quand la norme s’adapte

La distance minimale fixée par la loi n’a rien d’intangible. Certaines exceptions modifient la donne : selon qu’il s’agisse d’une piscine, d’une dépendance ou d’une extension, le régime change. L’article R. 111-19 autorise l’implantation « en limite » si le PLU le prévoit, transformant parfois la frontière en ligne de contact directe.

Cas particuliers : dépendances, zones sensibles, patrimoine

Pour une dépendance non accolée, la règle se durcit : elle doit être édifiée à 4 mètres au moins de l’habitation principale (article R. 111-16). Sur un terrain classé zone inondable, la marge de sécurité explose : 100 mètres de retrait sont requis (article L. 146-4 III). Quant à une maison proche d’un monument historique, l’architecte des Bâtiments de France a son mot à dire. Pas de chantier sans son feu vert.

- Une dérogation reste possible, sur décision du maire ou du préfet, si un intérêt général ou une contrainte du terrain le justifie.

- Les extensions en limite séparative exigent souvent l’accord exprès de l’administration, et parfois du voisinage.

Chaque situation impose de jongler avec des règles mouvantes, selon la nature du projet, la localisation ou la présence d’un patrimoine protégé ou de risques naturels.

Litiges de voisinage : comment faire valoir vos droits en cas de non-respect des distances

Premiers réflexes et démarches amiables

Un litige de voisinage éclate souvent pour une histoire de mètres mal respectés. Avant de sortir l’artillerie lourde, privilégier le dialogue reste la meilleure parade. Aller à la rencontre du voisin, rappeler les règles en vigueur et proposer un bornage contradictoire par un géomètre permet souvent de désamorcer la crise avant qu’elle ne prenne de l’ampleur.

Quand la voie amiable échoue : recours administratifs et judiciaires

Si la discussion tourne court, d’autres recours existent :

- Adresser un recours gracieux à la mairie pour signaler le problème ou contester un permis de construire qui ne respecte pas la réglementation en vigueur.

- À défaut de solution, saisir le tribunal administratif si le litige concerne une décision administrative, ou le tribunal d’instance pour les conflits liés à la limite séparative.

Des structures telles que les ADIL (agence départementale d’information sur le logement), les CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) ou la DDE (direction départementale de l’équipement) peuvent éclairer les démarches et aider à bâtir un dossier solide. Si le juge reconnaît un trouble anormal de voisinage, il peut aller jusqu’à ordonner la démolition ou la modification du bâtiment contesté.

Avant le moindre coup de pelle, une vérification scrupuleuse du permis et des limites de propriété vaut bien des tracas. La frontière entre deux maisons, ce n’est pas qu’un trait sur un plan : c’est parfois tout un équilibre de voisinage qui tient à quelques centimètres près.